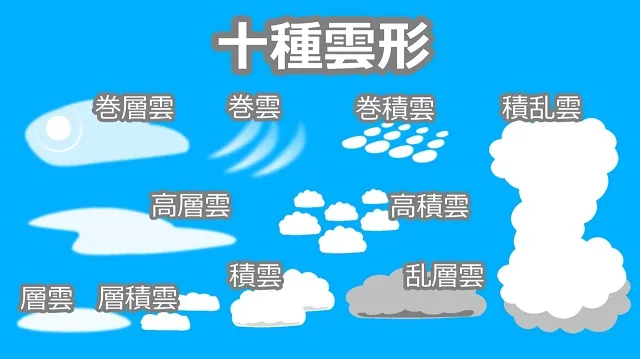

雲の種類

10種雲形

| 名 称 | 略 語 | 出現高度 | |

|---|---|---|---|

| 上層 | 巻雲 | Ci(Cirrus) | 16,500 ~ 45,000 ft |

| 巻積雲 | Cc(Cirrocumulus) | ||

| 巻層雲 | Cs(Cirrostratus) | ||

| 中層 | 高積雲 | Ac(Altocumulus) | 6,500 ~ 23,000 ft |

| 高層雲 | As(Altostratus) | ||

| 乱層雲 | Ns(Nimbostratus) | ||

| 下層 | 積雲 | Cu(Cumulus) | 0 ~ 6,500 ft |

| 層雲 | St(Stratus) | ||

| 層積雲 | Sc(stratocumulus) | ||

| 積乱雲 | Cb(Cumulonimbus) |

特殊雲

| 名 称 | 略 語 等 |

|---|---|

| 塔状高積雲 | ACCAS(Altocummulus Castellatus) |

| 乳房雲 | CBMAN(Cumulonimbus Mammatus) Cb以外にCi,Cc,Ac,As,Sc等にも現れる |

| 雄大積雲 | CUCON(Cumulus Congestus) |

| 回転雲 | ROTOR CLDS |

| レンズ雲 | ACLEN(altocumulus Lenticularis) Ac以外にCc,Sc等にも現れる |

| ろうと雲 | Fc(Funnel Cloud) |

| 尾流雲 | VIRGA |

| 飛行機雲 | COTRA(Condensation Trails) |

雲はなぜ白く見えるのか

「空気中の粒子の半径」が「太陽光線の波長」と「概ね同じ」くらいになったとき、光線が散乱して光が混ざり合って白く見えます。

これを「ミー散乱」と言います。

一方、

「空気中の粒子の半径」が「太陽光線の波長」より「非常に小さい」とき、

波長の短い青色の光線のみが散乱するため、空が青く見えます。

これを「レイリー散乱」と言います。

ではもう一つ、

「空気中の粒子の半径」が「太陽光線の波長」より「非常に大きい」とき、

光線が雨粒の中に入り込むと屈折する角度によって光が分解され、虹となります。

これを「幾何学的散乱」と言います。

ちなみに、

夕焼けが赤いのは、空気中の非常に長い距離を光線が通ってくる間に、レイリー散乱により青い光が散乱され尽くしてしまい、波長の長い光線のみがたどり着くためです。

つまり、夕焼けが赤い日は「西の空の空気中の粒子が小さい」ため、翌日は天気が良くなりやすくなります。